診療案内

外科一般

- 切創傷の縫合。

- 小外科手術(粉瘤、脂肪腫摘出等)も行っております。

- 乳腺エコーも行っております。

消化器内科・胃腸内科

- ウイルス性肝炎(B型C型肝炎)のfollow-up。

- 胆嚢結石症。

症状(右季肋部、背部痛)を繰り返すような症例は、大学病院を紹介し、短期間の入院で腹腔鏡下胆嚢摘出術を施行してもらっております。 - 胃・十二指腸潰瘍は抗潰瘍薬内服に加え、ヘリコバクター・ピロリの検査をし、陽性症例には、1週間除菌薬を内服していただき除菌をしております。

- 検診等にて便潜血陽性を指摘された方は、大腸内視鏡検査を施行し、ポリープ等あれば、1泊入院で内視鏡下に切除しております。

整形外科

- 腰痛症(椎間板ヘルニア、変形性脊椎症、すべり症等)に対し理学療法(牽引、低周波、マイクロレーダー 等)行っております。

- また疼痛部へのトリガー注射、また短時間ではありますがマッサージも行っております。

- 変形性膝関節症に対しヒアルロン酸の関節腔内注射を行っております。

- 外傷性頚椎捻挫(むちうち症)に対し、痛みが落ち着いてから頚椎牽引等の理学療法を施行してます。

- 骨密度を測定し、低下している方には、骨粗しょう症の治療を行っております。

皮膚科

- 湿疹、じんましん、角化症

- 爪白癬は、爪白癬専用の外用薬に加え、肝機能に問題のない方は、内服加療(12週間)を施行しております。

ウイルス性肝炎

- 主に血液・腹部エコー・ヘリカルCT検査にて行います。

- 2015年には抗ウイルス薬レジパスビル/ソホスブビル(商品名ハーボニー配合錠)により、「セログループ1(ジェノタイプ1)のC型慢性肝炎またはC型代償性肝硬変におけるウイルス血症の改善」で、1日1回1錠を12週間経口投与することにより、95%以上の奏功率を得られてます。

【参考文献】

1)Mizokami M, Yokosuka O, Takehara T, et al. Ledipasvir and sofosbuvir fixed-dose combination with and without ribavirin for 12 weeks in treatment-naive and previously treated Japanese patients with genotype 1 hepatitis C: an open-label, randomised, phase 3 trial. Lancet Infect Dis. 2015; 15: 645-53.

2) Asahina Y, Itoh Y, Ueno Y, et al. Ledipasvir-Sofosbuvir for Treating Japanese Patients With Chronic Hepatitis C Virus Genotype 2 Infection. Liver Int. 2018.

その他

- 当院では下肢静脈瘤の加療も行っております。従来の静脈抜去術、結紮術、硬化療法を施行しております。

経鼻内視鏡検査

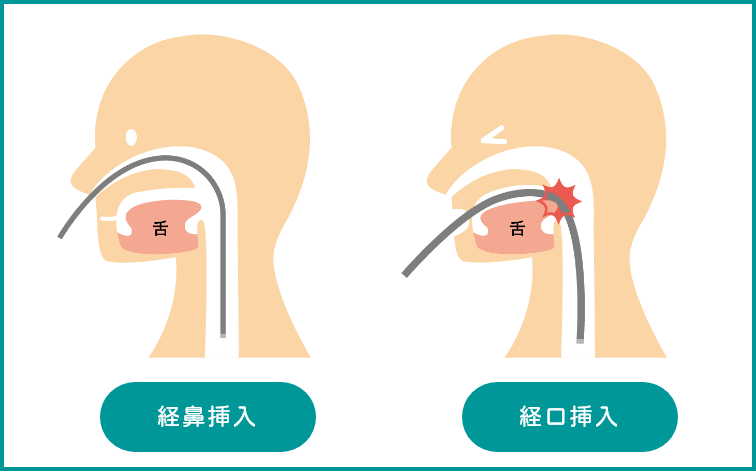

当院では、内視鏡挿入時の苦痛を軽減するために、鼻からの内視鏡(経鼻内視鏡)を行っております。口 からの内視鏡は、多少なりとも咽頭反射(風邪の診察の時にへらのようなもので、舌の奥をおされると 「オエッ」となった経験があると思います)が起こり、これが胃カメラは、「つらい」いう世間のイメー ジになっていると思います。

ところが、鼻から挿入された経鼻内視鏡は、咽頭反射がないので、ほとんど吐き気をもよおすことなく、 検査ができます。また口から内視鏡を挿入する場合は、検査中に話すことはできませんが、経鼻内視鏡で は、検査中に気になったことを質問したり、万が一気分が悪くなったときは、伝えることができます。 また鼻からの内視鏡に抵抗のある方は、経鼻内視鏡を用いて、そのまま経口で施行することもできます。

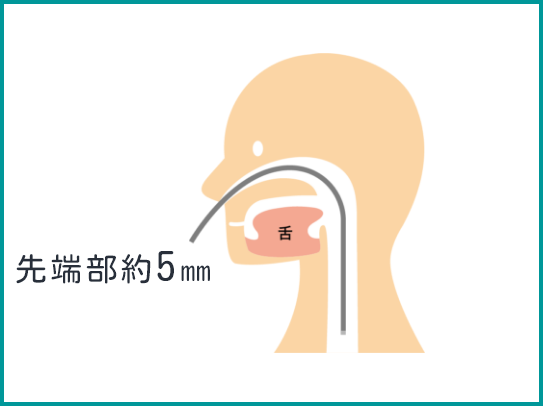

内視鏡は、鼻にスムーズに挿入できる、約5mmの細さです。検査中の苦痛が 少ないため、強い麻酔の必要もありません

内視鏡が舌のつけ根を通らず、のどに触れることもないので、不快感や吐き気をほとんど感じずに検査を受けることができます

検査中も会話が可能です。質問をしたいとき、気分を告げたい時など医師と自由にお話できるので安心です。

また当院では、粘膜の表面の微細な血管を観察するNBI(Narrow Band Imaging:狭帯域光観察)システムを導入し、内視鏡診断を 飛躍的に向上させております。特に咽喉頭から食道にかけてのがんの見落としが少なくなります。

経鼻内視鏡の場合は、鼻腔への局部麻酔を行いますが、麻酔からさめるのも早く、通常口からの場合は、検査後1~2時間は食事できませんが、鼻からの場合は、1時間程度で、水を飲んだり食べたりすることができます。 最後に、内視鏡検査を受けるとなると、苦しいのではないかと心配される方が多いですが、苦痛度は個人差が大きく、内視鏡機器もどんどん良くなっています。検査後の感想で多いのは、「思っていたほど苦しくなかった」というものです。

TROUBLE

早めに検査を受けましょう

胃がんでは自覚症状が現れにくく、あったとしても胃腸の病気全般に共通するものなので、症状だけで判断することはできません。しかし、次のような症状があれば、早めに検査を受けましょう。

- 胃の痛み(我慢できるが長時間持続。しみるような痛み)

- 胃の不快感(異物が通る感じ)

- 膨満感、食欲不振、体重減少

- 黒っぽい便

- 貧血

夕食は軽めに取り、21時以降の飲食(水を除く)は避け、早めの就寝を心掛けましょう。

※採血等の事前検査が必要な場合もあります。

飲食(水を除く)、喫煙、薬の摂取は避けてください。

※常用薬を服用されている方は、事前に医師にご相談ください。

胃の中をきれいにするため、白い液体の薬(消泡剤)を飲みます。

検査室に移動後、鼻の中に麻酔をします。

医師がモニターに映るおなかの中をすみずみまで観察します。

検査時間は3~10分程度です。

検査が終わったら身支度を整え、少し休んでください。気分や体調がすぐれないときは、すぐに医師に伝えましょう。

大腸内視鏡検査

近年日本でも、食生活の欧米化に伴い、以前は欧米諸国で発症率の高かった大腸がんが増えてきています。

食生活の欧米化を改善するために、動物性脂肪、タンパク質をとりすぎないようにすることも重要ですが、これにも増して重要なのは、病気の早期発見です。

現在、大腸がん検診として、便の潜血反応が用いられておりますが、当然のことながら出血している病気しかわかりません。つまりある程度進行して大きくなった病変でないと陽性になりません。早期がんは、出血しないことが多く、便秘等の症状もありませんから見逃されてしまう危険があります。進行がんの10%、早期がんの50%を見逃してしまうという報告もあります。もちろん便潜血検査が無駄ということでなく、受けないより受けた方が有用であるのは言うまでもありません。

それでは、大腸がんの早期発見に有効な検査は、何でしょうか?それは大腸内視鏡検査です。

大腸内視鏡検査により、進行がんはいうまでもなく、大部分の早期がんの発見が可能です。初期の早期がんは、お腹を切らずに切除することも可能です。

また大腸ポリープは、胃のポリープと異なりある程度大きくなるとがん化するものもあり、これを切除することにより、がんの予防にもなります。

以上から40歳をすぎたら、一度は検査することをお勧めします。

特に検査対象となる方

- 検診で便潜血陽性を指摘

- 今まで順調だった排便が急に便秘気味になった

- 便柱が細くなった等

検査でわかること

- 大腸ポリープ

- 大腸がん

- 大腸憩室

- 炎症生腸疾患(潰瘍性大腸炎、クローン病)等

検査の前日は、繊維が少ない検査食を摂っていただきます。前日の夕食は午後9時ぐらいまでにとり、その後は絶食です。水分は摂って構いません。

前日夕食後に指定の下剤を飲んでいただきます。

当日は1.5リットル程度の大腸の洗浄水を飲んでいただき、お腹の中を空にします。

胃の中をきれいにするため、白い液体の薬(消泡剤)を飲みます。

検査中はリラックスしてベッドに横向きになってください。

大腸をよく観察するために横向きから仰向きになっていただく場合もあります。担当医の指示に従ってください。

検査でポリープを切除した方は、経過観察のため、1泊入院していただくこともあります。

下肢静脈瘤

硬化療法

静脈瘤内に特殊な薬剤(硬化剤:ポリドカノール)を注射して、静脈内に炎症をおこさせ病的静脈のみつぶしてしまう方法です。硬化剤注入後は、2~3日弾力包帯を巻いてもらいます。静脈瘤の消失後はしばらく弾力包帯から治療用の弾力ストッキングに変更します。

結紮術

局所麻酔に小さな切開で伏在静脈を結紮し、さらに逆流を起こしている穿通枝(術前に超音波でマーキングしておきます)を結紮します。残った静脈瘤は、硬化療法を追加します。術後1カ月間は弾力ストッキングを着用していただきます。

(参考:根本猛彦他 結紮術併用下肢静脈瘤硬化療法 手術56(3):361-65,2002)

下肢静脈瘤抜去術(ストリッピング)

弁不全のある伏在静脈本幹を特殊な機器を用いて抜去します。

前記の高位結紮術を行った後に、その末梢の伏在静脈本幹を抜去し、さらに主な静脈瘤を切除します。局所麻酔で可能です。基本1泊入院で施行しています。

レーザー治療

当院ではまだ対応しておりません。

ピロリ菌

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)

ピロリ菌(ヘリコバクター・ピロリ)とは、胃の粘膜に生息している細菌です。

感染経路は、主に経口感染が主で、40歳以上では80%前後の人が感染しているといわれてます。

ピロリ菌に感染すると胃に炎症を起こすことが確認されてます。

胃潰瘍・十二指腸潰瘍の患者さんは、ピロリ菌に感染していることが多く、潰瘍の発生や再発に大きく関係していることがわかっています。

最近では胃がんの危険因子であることも証明されつつあります。余談ではありますが、ピロリ菌を発見した学者は、2005年ノーベル賞を受賞しております。

ピロリ菌の検査法はいろいろありますが、当院では楽に検査できる尿素呼気試験でピロリ菌の有無を調べております。

これは検査用の薬を飲む前後で、袋を膨らますだけの検査なので、食事を摂らないで来院していただければ、20~30分程度で終わります。

除菌方法は、以前はピロリ菌が陽性で、胃十二指腸潰瘍、早期胃がんのある方にのみ健康保険の適用がありましたが、2014年3月から慢性胃炎でも、内視鏡検査を受けていただければ、ピロリ菌の除菌を保険診療で行えるようになりました。

除菌方法の実際は、PPIという抗潰瘍薬と抗生物質を1週間飲むだけです。

副作用は、便がゆるくなったり、下痢を起こすことがあります。

ピロリ菌が除菌されたか否かは、除菌終了後2カ月以上おいてから、再度尿素呼気試験でピロリ菌の有無を調べます。通常約90%の人が除菌に成功します。

【参考文献】

Vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, as a component of first-line and

second-line triple therapy for Helicobacter pylori eradication: a phase III, randomised, double-

blind study. Murakami K, Sakurai Y, Shiino M, Funao N, Nishimura A, Asaka M. Gut.

65:1439-1446,2016